Un examen exhaustif et systématique de 561 études sur le sujet dresse un constat cruel : aucune ne donne de preuves solides de son efficacité pour résoudre les problèmes sociaux et environnementaux.

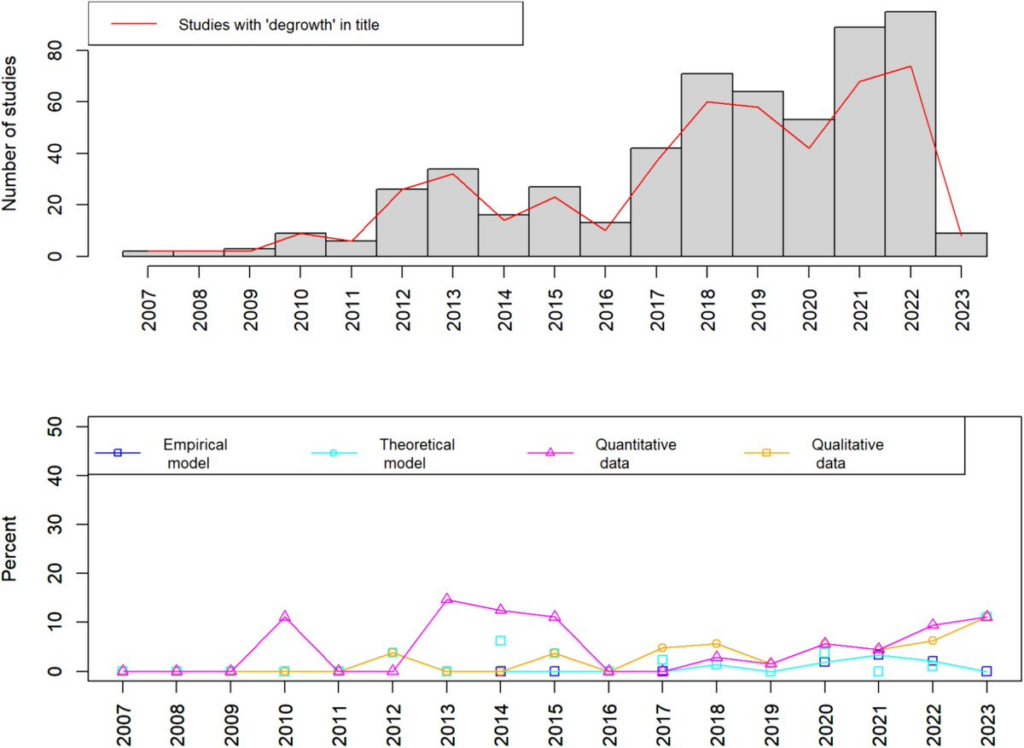

Depuis une quinzaine d’années, le nombre d’études sur la décroissance (ou la « post-croissance ») est en constante augmentation. Pourtant, la part de celles qui s’appuient sur des modèles ou sur des données reste très faible : 1 sur 5, les bonnes années.

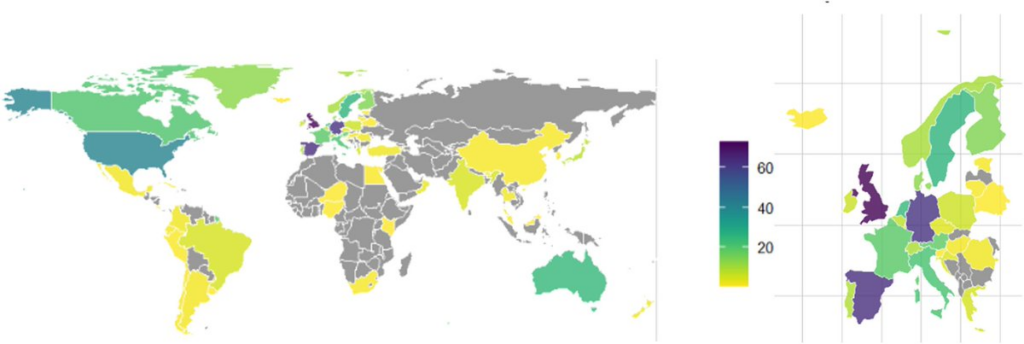

Un engouement principalement constaté dans les pays prospères : Amérique du Nord, Australie, et surtout Europe de l’Ouest.

Très peu d’études utilisent des données quantitatives (31) ou qualitatives (23), et encore moins une modélisation formelle (17 sur 561). Pire, celles qui le font incluent de petits échantillons sélectionnés arbitrairement, ou se concentrent sur des cas non représentatifs. Par exemple, « La production par les pairs basée sur les biens communs au service de la décroissance ? – Plaidoyer pour l’écosuffisance dans les organisations économiques » n’est basée que sur 7 entretiens avec des membres de Wind Empowerment, association militant pour le développement de petites éoliennes locales. « Diversité structurée : une approche théorique et pratique pour les organisations post-croissance » ? 14 entretiens avec des organisations locales, sans aucune information sur les raisons pour lesquelles elles ont été choisies. « Communauté, biens communs et décroissance au Dancing Rabbit Ecovillage » s’appuie sur l’expérience d’un « écovillage »… d’environ 30 personnes. Difficile d’être moins représentatif. « L’expérience des squats ruraux de Collserola, Barcelone : quelle décroissance ? » suggère qu’il est possible de bien vivre avec peu d’énergie… en analysant le mode de vie des squats.

La plupart des études offrent des conseils politiques subjectifs, peu évalués, qui n’intègrent pas les acquis de la littérature sur les politiques environnementales et climatiques. Celles, rares, qui se penchent sur l’adhésion des populations concluent majoritairement qu’une stratégie décroissante est socialement et politiquement irréaliste. Autre problème, l’inversion de causalité : le terme de décroissance n’est pas utilisé pour présenter une stratégie délibérée mais pour désigner un déclin économique.

Ainsi, « Décroissance et santé publique à Cuba : les leçons du passé ? » analyse la diminution des ressources et une production locale à forte intensité de main-d’œuvre comme une « expérience de décroissance ». Enfin, peu d’études adoptent une perspective systémique. La plupart se concentrent sur des cas locaux, isolés, sans implication claire pour l’économie dans son ensemble. Difficile d’en déduire quoi que ce soit. Pourtant, la décroissance a le vent en poupe : les auteurs remarquent que le terme est de plus en plus présent, y compris dans les titres, sans rapport avec le contenu réel des études. C’est même un terme de plus en plus assumé par des politiques , des ingénieurs, comme Jean-Marc Jancovici, des économistes, comme Thimothée Parrique, ou même certaines administrations. Il serait temps qu’ils le justifient.